navigation

快捷导航

快捷导航

/navigation

快捷导航

/navigation

党报记者一线|“我们个个都是守桥人”

“赤军故事,人们爱听。”赵福乾说,每年他都要为近100个团队权利,干部团队占2/3,学生和社会合体占1/3。

“綦迹”是綦江区讲好红色故事、长征的第一IP。这里降生了有明白记录的沉庆最早党支部,这里是出名赤军烈士王良、邹进贤等人的家乡,这里有石壕红一军团司令部旧址、王良同志留念馆及故居等176处红色文化单元。

“不但是陈家兄弟,高山村2580多人,此中62人,也都是守桥人。”李尚国说,碰着“五一”“七一”以及暑假等主要节点,外埠人来得多了,他们良多人城市自动来帮手,“前几天(7月9日)下暴雨,怕大桥特别是瓦片受损,我们跑了好几趟、查了好几遍。”!

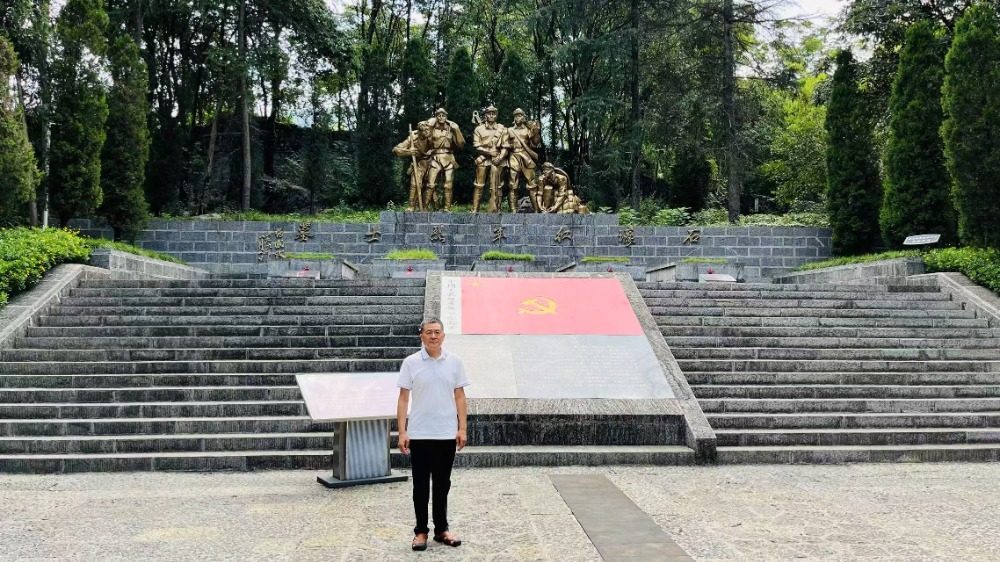

63岁的退休干部赵福乾拖着有点费劲的腿,拾级而上。7月14日是赵福乾的华诞。这位曾任石壕镇文化办事核心从任的老同志,来看看他三十多年的“老伴侣”——埋着5名赤军兵士的石壕赤军烈士墓。

沉庆文理学院学生赵欢欢本年20岁,是土生土长的石壕人,“不管是以前正在外埠上中学,仍是现正在上大学,每年‘五一’、暑假、‘十一’回家,我都要来看看赤军桥,帮帮手。”。

这是沉庆师范大学的一个思政课团队,一共有80多人。持续4年,该校都组织一批大学生到綦江来寻访红色印迹。

“但愿有更多人能沿着‘綦迹’,更深刻地领会长征文化,长征。”沉庆赤骋山禾文化传媒工做室开办人孙涵说。这名山东妹子从西北大学本科结业、正在日本读教育学硕士回国创业,投身色研学范畴,正在綦江工做了3年,组织大学大思政课、中小学红色文化教育、“长征文化入社区”等勾当,累计办事团队超200个。“我的爷爷是老赤军。我干这项工做,是一种很天然的传承。”孙涵说。

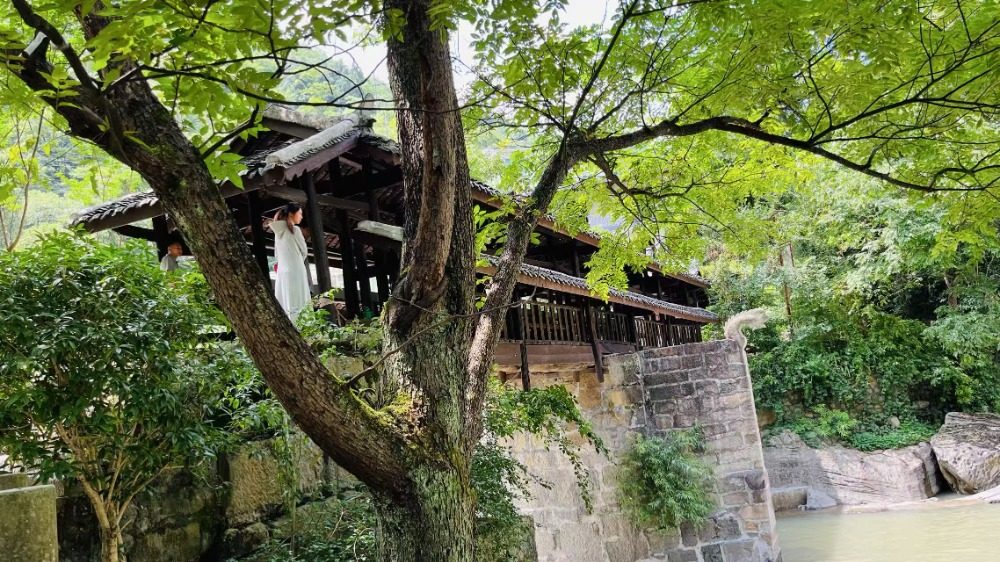

7月14日,綦江区石壕镇高山村,盛夏炙热的阳光洒正在赤军桥上。前几全国了大暴雨,58岁的“新任”守桥人陈文涛细心查看着廊桥顶部的木头和瓦片有无破损。

守桥人是权利“工做”,没谁开工资,但日常的工作并不少:赤军桥长19米、宽3米,要经常扫除卫生;桥属木石布局、上覆青瓦,风雨下不免会有破损,要按期查看;桥面铺的木板,若是有人负沉过大或动做太猛,承受力无限;桥下是羊叉河、仙渡河汇聚而成的河沟,也要;更主要的使命是,随时要当“员”……“哥哥一做就是43年,我也要做到。”陈文涛说。

这座桥原名两河口大桥,迄今有150多年汗青。1935年1月21日,红一军团的8000余人从贵州松坎翻过大山,从这座桥颠末并转和于石壕、平稳等地。“赤军桥”由此得名。

“伟大的长征永不磨灭,红色血脉赓续传承。能够说,我们个个都是守桥人!”高山村党总支李尚国说。

“我爷爷是抗美援朝老兵。赤军和赤军桥的故事,爷爷熟得不得了,我们从小听到大,当员很合适。”赵欢欢说。

落日西下,距离赤军桥5公里的赤军烈士墓庄沉肃穆。一首名为《当祖国的时候》的歌曲响起,宏亮激动慷慨。

1989年,赵福乾调到石壕镇文化办事核心工做。“当初,这5名烈士有的只晓得姓,有一名只晓得是司务长,姓甚名谁一概不知。我们特地去了江西,多方查证,才初步确定了他的身份。”赵福乾说,雷同这种工做,还有赤军故事的梳理、查证等。

▲七月十四日,綦江区石壕镇高山村,守桥人陈文涛正在赤军桥头向记者讲述赤军故事。记者 付爱农 摄/视觉沉庆?。

“我家祖祖辈辈住正在这里,是天然的守桥人。”陈文涛骄傲地说,爷爷辈、父辈以及兄弟、子侄辈都桥当做本人的义务。

这5名兵士来自江西等地,红一军团转和綦江时,地别离正在石壕、平稳等乡镇。1979年,本地把烈士的遗骸移至石壕镇,建起赤军烈士墓、树起长征,旁边设立陈列馆,1981年完工面向社会。5位和友“相伴”正在一路。

90年过去了,赤军的故事正在本地代代相传,守桥人也换了一拨又一拨,赤军烈士墓和红一军团司令部旧址的跨越20万人次…。

“我曾经持续4年来寻访‘綦迹’了。”“我来了两次。”“我也来了两次。”……红一军团司令部旧址里,几名穿戴火红色T恤的女大学生说。T恤后背上印有“新时代长征上的芳华(第四时)”。

赤军桥的“上任”守桥人陈文全,是陈文涛的哥哥。从17岁起,陈文全守护赤军桥43年,曲到2023岁尾因病归天。陈文涛接过了哥哥交出的“接力棒”。

2025-08-14 09:56

2025-08-14 09:56 浏览次数:

次

浏览次数:

次 返回列表

返回列表